Achtung Kreuzspinne

© Falk Philipp

© Falk PhilippEinst führte die Bahn bis Possendorf. Gebaut wurde die Strecke 1856 von der Albertsbahn AG zum Abtransport der Steinkohle aus den Schächten südlich von Dresden. Offiziell hieß die Bahn zunächst – abgeleitet vom Endpunkt in Hänichen – „Hänichener Kohlenzweigbahn“.

Der Bahnbau nach den Plänen des Dresdener Eisenbahningenieurs Guido Brescius war ein Meilenstein in der deutschen Eisenbahngeschichte. Es gab 1856 in Deutschland keine Bahnlinie mit vergleichbaren Parametern. Die Linienführung der im reinen Reibungsbetrieb genutzten Bahn weist mehrere Bogenkehren auf. Zahlreiche Gleisbögen haben Halbmesser unter 200 Meter (minimal 85 Meter). Der Abschnitt zwischen Weißeritztal und Hochebene liegt durchgängig in der Neigung von im Mittel 22,64 Promille (maximal 25 Promille). Aufgrund der Trassierung haben die Fachleute die Hänichener Kohlenzweigbahn nach der 1854 eröffneten Semmeringbahn in Österreich zur zweiten Gebirgsbahn Europas und zur ersten Deutschlands erklärt.

Die Auskohlung führte dazu, dass bis 1906 alle Schächte bei Hänichen geschlossen wurden.

Unter der Bevölkerung breitete sich Armut aus, denn für mehr als die Hälfte der Bewohner in den umliegenden Gemeinden bildete der Bergbau die Exis-tenzgrundlage. Um die wirtschaftliche Notlage zu lindern, ersuchten die Gemeinderäte die Landesregierung darum, die Kohlenbahn in eine öffentliche Bahn umzuwandeln und zu verlängern. Nach entsprechenden Baumaßnahmen fuhr am 21. Dezember 1907 der Eröffnungszug von Dresden Hauptbahnhof nach Hänichen-Goldene Höhe. Ab 30. September 1908 war in Possendorf der Endbahnhof.

Nach Aufnahme des öffentlichen Verkehrs auf der G.H.P-Linie (Gittersee – Hänichen – Possendorf) entwickelte sich ein reger Güter- und Berufsverkehr. Die einzigartige Linienführung, die vielen, schönen Ausblicke in verschiedene Täler sowie die Aktivitäten mehrerer Wandervereine trugen dazu bei, dass an Sonn- und Feiertagen ein enormer Ausflugsverkehr zu verzeichnen war.

Die vorhandenen Betriebsmittel (Lokomotiven und Wagen) waren den gestiegenen Anforderungen nicht gewachsen. Die Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen (K. Sächs. Sts. E. B.) sahen sich veranlasst, neue Fahrzeuge zu beschaffen.

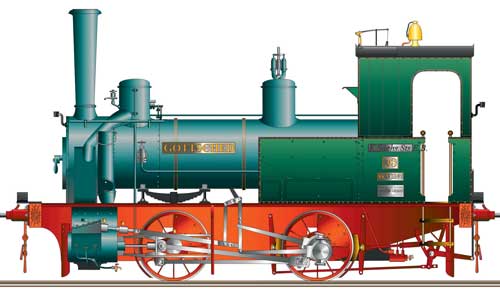

Die Sächsische Maschinenfabrik, vormals Richard Hartmann AG, in Chemnitz erhielt den Auftrag zur Entwicklung und zum Bau von Loks, die einerseits auf der Hauptbahn zwischen Dresden Hauptbahnhof und Abzweig Gittersee 50 km/h Höchstgeschwindigkeit erreichen, andererseits die engen Gleisbögen mit 85 Meter Radius befahren konnten. Gleichzeitig mussten sie ausreichend Leistung besitzen, um bei 40 Promille Steigung noch 250 Tonnen Wagenzugmasse mit 15 km/h ziehen zu können. Die Konstrukteure bei Hartmann orientierten sich an den Loks RASCHAU und CROTTENDORF, die 1891 in Chemnitz als Gattung H M I TV (Gelenklokomotiven der Bauart Meyer mit zwei Triebdrehgestellen) gebaut wurden. Mit ihrer Betriebsgattung B’B’n4vt stellten sie sozusagen die Regelspurvariante der bekannten sächsischen Schmalspurlokgattung IV K dar.

Eine der beiden H M I TV-Maschinen war zwischen 1908 und 1910 versuchsweise auf der G.H.P-Linie im Einsatz. Sie bewährte sich jedoch nicht. Die neue Gattung I TV wies deshalb ein paar konstruktive Verbesserungen auf.

Als wesentlichen Unterschied zur Gattung MTV und IV K brachte man die kleinen Hochdruckzylinder am vorderen und die großen Niederdruckzylinder am hinteren Triebdrehgestell an. Von 1910 bis 1914 baute die SMAG 18 Loks der Gattung I TV für die Staatsbahn und eine Lok für die Oberhohndorf-Reinsdorfer Kohlenbahn.

Seiten

ET 184 41, 42/ ET 185 01: Elektrische Pioniere

Am 4. Dezember 1895 eröffnete die Localbahn AG in Württemberg zwischen Meckenbeuren und Tettnang die erste elektrische Vollbahn in Europa.

Für den...

weiterBaureihe 140 im Emsland: Die Funken schlagen

Im Emsland tummelten sich früher die Dampflokfans. Doch Geschichte wiederholt sich: Das Emsland zieht heute Ellok-Nostalgiker an. Warum das so ist, lesen Sie hier!

Lokführer im Ruhrgebiet in den 1970ern: Oft um den Kirchturm herum

In den frühen 1970er-Jahren arbeitet Peter Schricker als Lokheizer im Bahnbetriebswerk Duisburg-Wedau. Seine Dampflok-Einsätze sind die typischen jener Jahre:... weiter